秋の気配が日に日に増してきました。窓の外には彼岸花が咲き、赤とんぼが元気に飛び交う安曇野から窓廻りのお話です。

昨今の住宅を見ても外部のどこかに格子が用いられているというくらい、日本の住宅は格子を有効に使っています。

この格子は大部分外部に用いられるのが特徴です。これは、格子が家を守る(防犯)こと、内部を見透かされない(目隠し)ことのために用いられるからなのです。しかもこれらの格子には実用と共に高度の美しさが要求されます。ですから格子を使用するとき、特別な神経を使わされるのに我ながら驚きます。

その格子は外側から見て美しいだけのものではありません。内側から格子越しに外に目を向けて美しく映るものでなくてはならないのです。美しい格子越しの外の景色は又格別ですから。

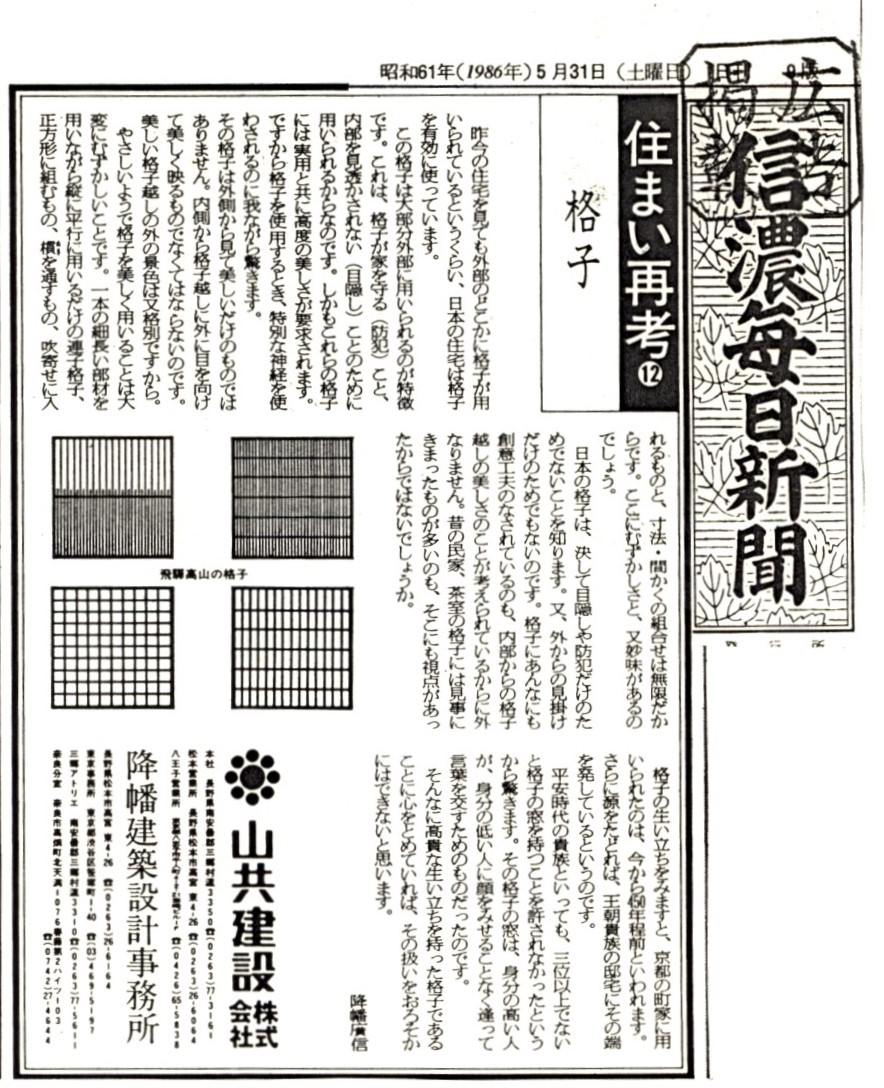

やさしいようで格子を美しく用いることは大変にむずかしいことです。一本の細長い部分を用いながら縦に並行に用いるだけの連子格子、正方形に組むもの、樌を通すもの、吹寄せれるものと、寸法・間かくの組合せは無限だからです。ここにむずかしさと、又妙味があるのでしょう。

日本の格子は、決して目隠しや防犯だけのためでないことを知ります。又、外からの見掛けだけのためでもないのです。格子にあんなにも創意工夫のなされているのも、内部からの格子越しの美しさのことが考えられているからに外なりません。昔の民家、茶室の格子には見事にきまったものが多いのも、そこにも視点があったからではないでしょうか。

格子の生い立ちをみますと、京都の町家に用いられたのは、今から450年程前といわれます。さらに源をたどれば、王朝貴族の邸宅にその端を発しているというのです。

平安時代の貴族といっても、三位以上でないと格子の窓を持つことを許されなかったというから驚きます。その格子の窓は、身分の高い人が、身分の低い人に顔をみせることなく逢って言葉を交すためのものだったのです。

そんなに高貴な生い立ちを持った格子であることを心にとめていれば、その扱いをおろそかにはできないと思います。

降幡廣信

【住まい再考】

信濃毎日新聞掲載の過去のコラムです。